一九三三年我十一岁在嵊县进科班,西兴是我难忘的地方,上海更是我发展的黄金地,这是三个转折点。是我健康成长,走向成熟取得成就的地方。

傅全香

摘自《滨江历史文化丛书》乡贤轶闻

此生只为越剧生。我以一生献越剧。

认认真真演戏,清清白白做人。

袁雪芬

越剧与西兴

作者:西兴老王

越剧十姐妹

越剧源出浙江嵊县“的笃板”流行于萧绍一带的地方剧种。民国初进入上海,以绍兴女子文戏盛极一时。

自清末后上海一跃成为世界文化大都市,越剧也得以在此蓬勃发展。

一九四二年以袁雪芬为首的越剧艺人对越剧唱腔进行改革,吸收话剧,昆曲之长,形成了诗意般的艺术特色。

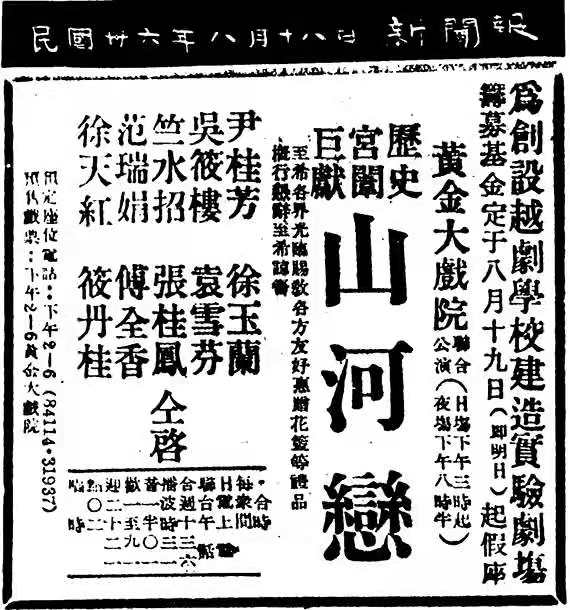

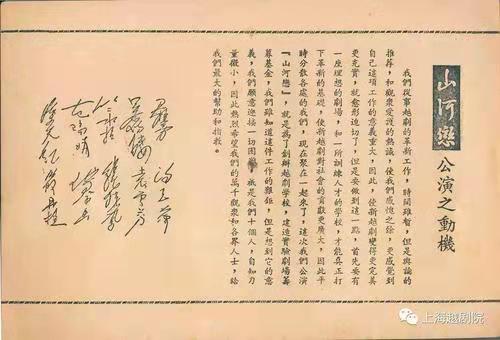

一九四七年八月十九日下午,袁雪芬、傅全香、尹桂芳、范瑞娟、徐玉兰、徐天红、筱丹桂、竺水招、张桂凤、吴小楼十位越剧艺人在上海黄金大戏院同台首演“山河恋”,演出成功立刻轰动全国,从此越剧十姐妹之名远海内外。

傅全香—-半个西兴人

傅全香(1923—2017年)原名孙泉香,浙江嵊县后庄村人,著名越剧表演艺术家,越剧傅派创始人,国家一级演员,中国戏曲协会理事,享受国务院突出贡献专家政府特殊津帖。

傅全香(1923—2017年)原名孙泉香,浙江嵊县后庄村人,著名越剧表演艺术家,越剧傅派创始人,国家一级演员,中国戏曲协会理事,享受国务院突出贡献专家政府特殊津帖。

2017年10月24日因病去世,享年94岁,是越剧十姐中最后一位离世的。

民国二十二年(1933年)傅全香十岁进“四季春科班”学艺,同科者有袁雪芬等。父亲孙琴文是业余打鼓佬,后任四季春科班琴师。母亲在科班打杂工。

民国二十五年(1936年)傅全香到杭州演出,一天到萧山附近的小镇西兴演出,这里的灯笼很有名,有家灯笼店的老板娘姓傅,是个寡妇,有一子一女,儿子结婚后一直没有生育,老人家看了演“九斤姑娘”的傅全香喜欢得不得了,一定要当时还是“孙泉香”的她做她的过房孙女儿。泉香父母看这个老太太很诚心,就同意了。泉香不仅过继过去,还改姓了“傅”名字也改成了“全香”。拾得这个用了一生的名字也是流浪艺人在途中顺到的情缘。(此段引自傅全香生平介绍,原文如此)

灯笼店老板娘的儿子叫傅祚贤,家住西兴陈家弄,当时也不开灯笼店,但薄有家产,在西兴是个“空手人”(上海话白相人)。儿媳陈丽娟是个戏迷,自己会唱戏演戏,他们理所当然是傅全香的干爸干妈。傅全香在西兴有了依靠,演戏有人捧场,傅全香后来说西兴是我难忘的地方。

解放后社会上空手人失去了生存空间,傅祚贤生活困难,傅全香已是名人,她通过在上海工作的西兴人“王毛儿”为义父在上海戏院找过一份工作。但傅祚贤因游手惯了,不久就回西兴了。

据说傅全香在经济上时常接济义父,陈丽娟也常带西兴小姐妹到上海越剧院傅全香家作客。

傅祚贤后来进西兴木器合作社工作,五十年代后期在乔司农场病亡。

陈丽娟文化大革命时去世,当时傅全香在上海正受批斗,接电报后无法回西兴。

傅全香曾说:“1933年我11岁,在嵊县进科班,西兴是我一生难忘的地方,上海更是我发展的黄金地,这是三个转折点,是我健康成长,走向成熟、取得成就的地方”。

四季春科班在西兴

民国初期还没有越剧这个剧名,浙东人称绍剧为“绍兴大班”,绍兴大班是古老的地方剧种,名气大,越剧是草台班子叫“的笃班”“女子文戏”只有在小镇或乡村、田头说唱演出。

四季春科班是1933年6月在嵊县成立的科班,原名“四结春”(四人合伙),班主王天禧,师父鲍金龙等,演员有袁雪芬、傅全香、钱妙花、沈爱莲等20余人,他们在嵊县、萧山(西兴)等地挑着戏箱,爬山路,宿破庙,流浪演戏,不敢到城市大集镇演戏。西兴明化寺是四季春科班的主要演出地,这里交通方便演出条件好,据97岁老人回忆,演出大棚能容纳200多人,而且多数是茶座,边喝茶边看戏,收入戏班和茶店分成。

当时她们是一群什么也不懂的小姑娘,袁雪芬12岁挂头牌,傅全香年龄最小(11岁)又顽皮,她唱的拿手戏“九斤姑娘”特别受人喜欢,西兴人都叫她“九斤姑娘”。

演员们演戏非常辛苦,当时规定:学戏一年半,拜师一年半,三年膳食自理。戏班得到西兴乡绅、商店老板的资助,起初看戏免费的,演员靠他们捧场。乡长烟行老板傅孟芳收袁雪芬为义女,灯笼店老板傅柞贤收傅全香为义女,戴列顺油烛店老板戴阳隆收班主女儿为义女等。傅全香还改了姓和名,此后原孙全香就以傅全香的名字闻名于世一生。

西兴的老板们要面子,相互攀比,纷纷出资资助戏班,特意去上海、苏州等地为姑娘们办置“行头”(当时演员的“行头”要自己出钱或租赁备的,是一笔不小的负担。)

据说当时傅柞贤卖掉陈家弄一间楼房的钱为傅全香购买行头。

姑娘们穿上簇新的行头如鱼得水,练功更加勤奋,演艺倍增。老班们更是“煞气勿煞财”你出资演一场,我出资演两场。

《滨江历史文化丛书》乡贤轶闻中有这样一段记述:“西兴有个铁杆戏迷叫傅孟芳任西陵乡乡长,烟行老板。他十分喜爱地方戏,特别是小歌班(后来叫的笃班,绍兴文戏、越剧)人们嬉称他是铁杆戏迷,每逢西兴演戏,他总是提一根卫身棒,坐在前头看戏,傍边有几个人陪护。有时他看着看着就会有情不自禁地摇头晃脑地哼唱起来。

这还是30年代的事,有一年正月里,傅孟芳请了3个戏子班子—–嵊县“四季春科班”到西兴樟亭的戏台演戏,做了三天三夜,剧目有《倪凤扇茶》《十件头》《珍珠塔》《梁山泊与祝英台》《送凤冠》等等。以后这个科班每年都到西兴演戏。有几个戏子(即演员)演得很好,特别是袁雪芬、傅全香、竺水招等,不但身段好,而且唱功好做功都很好。傅孟芳看得津津有味,不断发出爽朗的笑声。

那时候,戏子的地位很低,不但被人瞧不起,而且有时还会受人欺辱,所以戏子也要找靠山,袁雪芬她们对傅孟芳十分尊重,都叫他干爹,有的还继拜当地富商傅祚贤为干爹,据说傅全香的姓也由此而更,傅孟芳看她们年轻漂亮,艺术超群,自然也十分欢喜,他还专程到上海去买戏衣(那时叫行头)分送给义女。戏子们嘴巴也很甜,整天干爹长干爹短。这样一来二去,他们之间的关系也更加密切,戏班子在西兴演戏更加火红了。

据西兴老人回忆,当年四季春科班在西兴徐炳记过塘行演出,因当时戏本少天天唱这几本戏,戏迷们想换换新戏,于是袁雪芬头天自编脚本、唱词,第二天就能上台唱自编的新戏,当时轰动西兴,看戏要卖票,还一票难求。

袁雪芬是戏班头牌,天智聪颖,肯动脑筋,她六岁上私塾,八岁进科班学戏,戏班演员中只有她一个识字,从小就显露出对越剧的天赋,往后袁雪芬一生致力于越剧改革,她说“此生只为越剧生,我以一生献越剧”,她是上海越剧院的创始人,院长。

除四季春科班在西兴演出外,还有其他科班像尹桂芳所在的醒狮剧社,范瑞娟所在的龙凤舞台,张桂凤所在的龙桥剧社,筱丹桂所在的高升剧社,竺水招所在的天蟾舞台等,大都来西兴演过戏。当年来西兴演戏的演员后来都成了著名演员,越剧表演艺术家。

由于她们的来到,西兴俨然成了越剧之乡,民国后期至五十年代初西兴街上车船码头到处都是卖越剧唱本(脚本)的地摊。不但有印刷的,还有各种手抄本。客人们从这里带往全国各地。

编者母亲略识几个字,每天夜里在煤油灯下念唱本。新中国成立后妇女得解放,青老年妇女为看唱本都进扫盲识字班,村村办起业余越剧团,人人唱越剧,演越剧,傅全香的干爸干妈理所当然是剧团里的忙人,一个当指导(导演),一个教唱戏,戏迷们有了施展才艺的机会,当时越剧在西兴红红火火了好长一段时间。

西兴这个小镇地方不大,可它是内河最繁华的商埠码头之一,它与十里洋场大上海的社会结构,市井活动十分相似,西兴有不少大的商行与上海有生意往来。不少人就在上海谋生、生活。四季春科班班主王天禧与西兴傅全香干爸傅祚贤等都是“空手人”,在社会上有一定的地位和影响,四季春科班在西兴演出、生活的经历为他们日后进军上海打下了基础,同时也得到在上海工作生活的西兴人帮助。傅孟芳的胞弟傅仲芳是国民党高级将领(九十九军中将军长,二十军集团军总司令,军政部军需署署长等)在上海有公馆设有办事处。越剧成名后,上海人调侃说:“越剧是一群乡下男人玩出来的”。也有几分道理。

“四季春科班”从西兴到上海

傅全香改名同年秋天(1936年),四季春科班首次进入上海,演出于老闸大戏院和蓬莱大戏院:

1936年袁雪芬等开创越剧灌制唱片的先例(高亨唱片公司灌制);

1936年袁雪芬等开创越剧灌制唱片的先例(高亨唱片公司灌制);

1937年,四季春科班再次到上海演出;

1938年,四季春第三次进入上海;

1939年,傅全香、袁雪芬、钱妙花3人先后上电台播唱,开唱越剧唱电台的先河;

1940年,四季春科班在上海连演64场,场场满座,轰动一时,因而确立其著名戏班地位;

1943年春,傅全香在四季春班挂头牌,戏班更名为“全香剧团”(袁雪芬因病回嵊县)

1943年袁雪芬在上海大规模地把越剧正规化,建立了越剧编、导、演、音、美,大量从昆剧曲和话剧中吸取营养,越剧艺术水平突飞猛进。

1945年袁雪芬组织“雪声剧团”大量演出时装和现代戏。

1945年袁雪芬组织“雪声剧团”大量演出时装和现代戏。

1946年袁雪芬的“雪声剧团”改变鲁迅小说《祝福》把“祥林嫂”搬上舞台,袁雪芬演祥林嫂演出成功轰动一时。

1947年8月19日,以袁雪芬为首的十位越剧艺人在上海黄金大戏院同台演出“山河恋”成功,轰动全国,从此越剧十姐妹之名远扬海内外。袁雪芬被誉为中国越剧泰斗,从此越剧也从不知名的民间说唱一跃成为全国京剧之外的第二大剧种,新中国成立后越剧演员从旧社会的最低层的卖唱戏子,一跃成为艺人、表演艺术家。

嵊县是越剧的发源地,越剧的故乡,西兴是越剧的摇篮,进军上海成名的跳板,是越剧的第二故乡。

越剧十姐妹最后结局

筱丹桂,“越剧皇后”被上海戏霸张春帆迫害,于1947年10月13日写下“做人难、难做人,死了”八个字后在家中服毒自尽,死时,仅27岁,是十姐妹中最早去世的。当时上海数以万计市民前往吊唁,交通堵塞,34家越剧院宣布停演三天。

竺水招,“越剧西施”文革中宁折不弯,于1968年5月被造反派迫害致死,时年49岁。

吴小楼,九十年代末(1998)因病去世。时年73岁。

尹桂芳,文革中被迫害致残,2000年81岁时去世。

徐天红,2010年85岁时因病去世。

袁雪芬,“中国越剧泰斗”,上海越剧院院长,2011年89岁因病去世。

(下图为邓颖超、袁雪芬和周恩来)

张桂凤,2012年90岁时因病去世。

范瑞娟,徐玉兰、傅全香都是2017年去世的。都活到九十多岁。

十姐妹中傅全香是最后一位去世的(2017年10月)享年94岁。

徐玉兰是最长寿者,享年96岁。

“越剧十姐妹”以完美的艺术人生划上了句号。

附:延伸阅读

附1:

裘乐春编著的《西兴史跡寻踪》截

有资料记载,上海越剧院的前身,西兴“四季春科班”西兴人称“小歌班”20世纪30年代初期经常在明化寺演出,袁雪芬、傅全香、徐玉兰、范瑞娟、马樟花等越剧名角登台演出过,剧目有《西施》《玉蜻蜓》《琵琶记》《梁祝》《玉堂春》等。镇上傅助贤先生为此还出资专门从苏州买回一船行头。于民国二十二年(1933年)成立了“四季春小歌班”时年袁雪芬12岁,傅全香11岁,傅全香原名孙泉香据说是因过继给傅助贤做女儿才改傅姓。

附2:

西兴学者、方志专家吴云在《传统节目习俗—社戏》一文中有关大戏(绍剧)敌不过小戏(越剧)的论述:

女子的笃班演的戏,剧本以家庭爱情为主线称为:“文戏”或“小戏”如《梁祝》、《方卿见姑娘》《方玉娘祭塔》《何文秀》《盘夫索夫》等等,以爱情圆满,洞房花烛,金榜题名为结局。

因此又形成一句俗谚:“大戏夺天下,小戏夺老婆”。由于“夺老婆”比“夺天下”更贴近生活,而且小戏班子价钱便宜得多,一演出就是几天甚至半月,一月。市场规律的力量,使得大戏反而敌不过小戏。现在只有在道士先生坐孤夜的时候,还能让你听到几句高亢激昂的绍兴大班的声腔。

附3:越剧表现艺术家的从艺历程(摘要)

师傅一脚踢至前台。

1923年8月,傅全香出生在浙江嵊县一个穷山坳的贫农家里,9岁时离别双亲,到近乡一所尼姑庵里拜师学艺,跟着“四季春班”走上了浪迹四海的艺人生涯。1986年10月18日《解放日报》上,傅全香撰写的《师傅把我一脚踢到前台》一文,回忆了自己的从艺经历,让人忍俊不禁。

讲到我的第一次登台,实在有趣的很,那时我只有十岁,同袁雪芳等都在嵊县四季春女子越剧小班,说来也真可怜:我们这个‘四季春’,大班、小班六十个姊妹,光袁雪芳一个识字,别的都是一个大字不识,连自己的名字也写不出来。开始学戏,除了口传心授,班里管事的,还把每个人的台词写在一块布条上,交给大家。我根本看不懂,可还是郑而重之地把它放在一只自己心爱的火柴盒子里(要知道我们这些山沟沟里的穷孩子,即使火柴盒也很难拾到。偶而拾到一只就像宝贝一样藏在身边当玩具)。后来看到大家都不识字,干脆连小布条也不发了,唱词全部口传心授。有的记在心里,记不住,唱不好,就要吃手心。

同班的姐妹中,数我与沈爱莲年纪最小,我记性好,师傅一教就能记住,从来没有因此吃过“手心”。可是我从小顽皮,在挨手心这方面挨得最多。沈爱莲不顽皮,但记性差,老背不出台词,常常要我代她记。她家里比较有钱,她妈妈常常带了花生、山芋干、南瓜子这类东西来看她。她就拿这些东西同我交换,我替她提一句台词,她就给我五颗花生,或者一粒南瓜子。两姐妹相处得顶好。

第一次登台,是在嵊县柳岸村。我在《三仙炉》这个戏里扮白赛花小姐的丫头。小姐的未婚夫凤鸣满门抄斩,他一个人逃出。白家二老就要赖婚。小丫头听到了,就急急忙忙上楼报知小姐。报信这一段重头戏,我在登台之前,天还没黑,师傅早就替我化好妆,扎了个大包头。十岁的娃娃,大包头一扎,就头昏眼花;时间一长,更加难过,头痛之外还一个劲要呕。硬撑着,撑得泪水嗒嗒滴。脸上胭脂花粉被泪水淋得一塌糊涂,有人一看便骂:侬哪能弄得像个吊杀鬼一样!要登台了,师傅匆匆忙忙帮我整理了一下,把门帘一掀。我刚跨出一步,一眼望去,只见台下黑压压一片人头,心里一慌,哇的一声哭了出来,头一缩又退回了后台。谁知道脚跟还没站稳,师傅招呼不打一个,就朝我屁股上狠踹了一脚,硬把我从后台踢到了前台。挨了这一脚,一到台中央,自然昏头昏脑,乱了章法,本来是急急忙忙上楼报信,却不料脚步身段变成下楼了。

这一错,台下可开锅了,“这只小猢狲,晕头转向上楼下楼也唱演了!侬这小猢狲,演错了,演错了!上楼!上楼!”台下这么一叫喊,倒把我叫醒了;反而不慌不忙,重新退到出场门,一边圆场一边唱:“可狠夫人黑良心,要把小姐图赖婚;要把姑爷送官府,我急匆匆上楼来禀报!”唱完再登、登、登上楼报信。一路演下来,居然不再出洋相。特别是因为嗓子好,又拼了命唱,这四句唱词一出,台下竟来个人满堂彩。有些观众马上议论:“看不出这只小猢狲,上场昏迷了,倒唱得蛮有样子!我看这小猢狲会出山的”

我父亲孙琴心(我原名孙泉香)是‘四季春’的鼓师,那天串红台,也是他打得鼓,从头看到底,开头为我捏一把汗,看完也开心得不得了。

回到后台,我自己却担心师傅鲍金龙会不会再踢我一脚,包头也不拆,呆笃笃坐在那里一声不响。师傅看了,只说了一声:侬为啥不去拆头?我听了如逢大赦,赶忙地吧包头拆了。拆好包头,师傅仍一声不骂,只关照一句:“唱戏总要给观众看的。”从今到后随便啥地方都不怕了!而且来得喜欢抢戏活。只要让我登台,跑龙套也好,翻跟头也好,比什么人都起劲。不过一直到长大,一碰到扎大包头就条件反射,头晕、头痛、想吐。等到我自己当角儿,就干脆把它废了。

————-本文引自网络

附件4:扩展资料

空手人,上海叫白相人,北京叫公子哥儿,意思基本相同。

旧社会上海的白相人指社会上玩的人,无所事事的人。穿着时尚不显邋遢,以区别于同在街面上的小混混。

白相人一般都薄有家产、蒙祖荫所赐,留有几处房产或田产,可以用来收租或本来就是老板家的公子。多数受过初、中等教育,没有正当职业。

白相人一部分人是小市民的佼佼者,一部分发展成小混混,地痞流氓结邦为害一方。

编后话:

解放前后,西兴的男男女女,在茶余饭后往往会谈论女子文戏“的笃班”嵊县“四季春科班”在西兴明化寺演戏的一段往事,他们会把越剧十姊妹演员的名字背景背得滚瓜烂熟、津津有味,往往对报对越剧十姊妹的名字争得面红耳赤,高兴了还唱上一段。随着时间的推移,老一辈人逐渐离去,这段往事渐渐被淡忘了。

为了让西兴的年轻人了解越剧在西兴的这段历史,我把它梳理了一下,供现在的新老西兴人阅读,了解这段历史。

当时我家离“四季春班”演出地明化寺只两三百米路,离傅祚贤(傅全香义父)家更近,只隔一座古桥,傅家在桥东我家在桥西。我父亲与傅祚贤年龄相仿,又是邻居,小时是玩伴,私塾是同学,不过稍大一点后我父亲就去或者、上海谋生。

解放后是傅祚贤到上海找我父亲设法与傅全香联系的。(当时父亲是上海皇后咖啡馆代经理)

四季春科班在西兴的这一段历史,是旧社会越剧艺人苦难创业的经历。她们的成功为我们西兴增光添彩。

限于水平,谬误之处难免,望能谅解、指正。

材料来自走访当事人亲属、知情人后人和老年人回忆。在此表示感谢。

网络查找得的资料、图片如有侵权,联系删除。

本文内容不是越剧正史,也非越剧野史,看看就哈,慎引用,谢谢!

2022.05

——编者